Каждое лето миллионы туристов наслаждаются пляжами Сочи, Анапы, Ялты, не подозревая, что под теплой морской водой скрывается одна из самых необычных природных систем планеты.

Чёрное море — единственный крупный водоем мира, большая часть которого представляет собой мертвую зону, насыщенную ядовитым сероводородом. История его формирования, современное состояние и потенциальные риски представляют интерес не только для ученых, но и для всех, кто живет в этом регионе.

Геологическая история: от океана к замкнутому морю

Чёрное море в его современном виде существует относительно недавно по геологическим меркам. Около 6-7 тысяч лет назад на месте нынешнего водоема было пресноводное озеро, уровень которого был на 100-150 метров ниже современного. Климатические изменения в конце ледникового периода привели к повышению уровня Мирового океана.

Примерно 5600 лет до нашей эры произошел катастрофический прорыв соленых вод Средиземного моря через Босфор. Геологи Уильям Райан и Уолтер Питман из Колумбийского университета, изучавшие этот процесс в 1990-х годах, подсчитали, что скорость подъема воды составляла около 15 сантиметров в сутки.

Этот процесс кардинально изменил экосистему региона. Пресноводная фауна и флора погибли, их органические остатки опустились на дно, где начали разлагаться без доступа кислорода. Именно тогда запустился процесс образования сероводорода, который продолжается до сих пор.

Уникальная география Чёрного моря усугубила ситуацию. Средняя глубина составляет 1240 метров, максимальная — 2210 метров. При этом соединение с Мировым океаном происходит только через мелкий Босфор с максимальной глубиной 27 метров. Это создает естественную ловушку для плотной соленой воды.

Стратификация: мир жизни и мир смерти

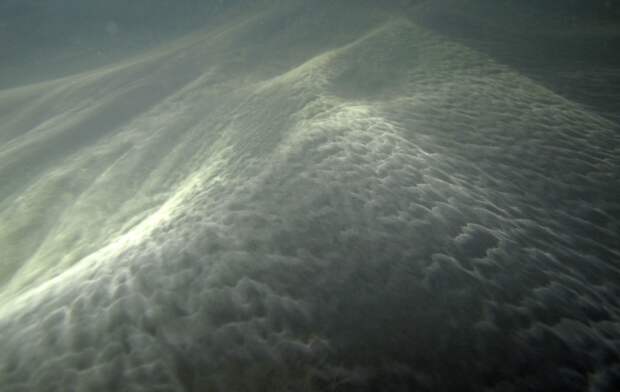

Главная особенность Чёрного моря — четкое разделение водной толщи на два слоя с кардинально разными свойствами. Верхний слой толщиной 100-200 метров содержит кислород и поддерживает жизнь морских организмов. Нижний, составляющий около 90% объема моря, полностью лишен кислорода и насыщен сероводородом.

Эта стратификация поддерживается различием в плотности воды. Верхний слой имеет соленость 17-18 промилле, нижний — 22-22,5 промилле. Более плотная соленая вода остается на глубине, а менее соленая — у поверхности. Разница температур также способствует стабильности системы: поверхностные воды летом прогреваются до 25-28°C, глубинные круглый год остаются при температуре 8-9°C.

Граница между слоями, которую океанологи называют хемоклином, находится на глубине от 100 до 200 метров в зависимости от района моря. В этой переходной зоне концентрация сероводорода резко возрастает с нуля до максимальных значений всего на протяжении 10-20 метров по вертикали.

Советский океанолог Николай Скопинцев в 1970-х годах рассчитал, что общее количество сероводорода в Чёрном море составляет около 4,6 миллиарда тонн. Для сравнения: это в несколько раз больше, чем вся биомасса живых организмов в море.

Механизм образования сероводорода

Сероводород в Чёрном море образуется в результате деятельности специальных бактерий — сульфатредукторов. Эти микроорганизмы используют сульфаты, растворенные в морской воде, для окисления органических веществ в условиях отсутствия кислорода. Побочным продуктом этого процесса является сероводород.

Микробиолог Людмила Новикова из Института океанологии РАН изучала состав бактериального сообщества глубин Чёрного моря. По ее данным, концентрация сульфатредуцирующих бактерий в придонных слоях достигает 10^6 клеток на миллилитр — это чрезвычайно высокий показатель.

Процесс идет непрерывно на протяжении тысячелетий. Органическое вещество поступает сверху в виде отмерших планктонных организмов, водорослей, частиц, приносимых реками. Поскольку кислорода на глубине нет, обычное окисление невозможно, и включаются анаэробные механизмы.

Скорость накопления сероводорода составляет примерно 0,1-0,2 миллиграмма на литр в год. Это может показаться незначительным, но за тысячи лет накопились огромные количества газа. В придонных слоях концентрация достигает 10-11 миллиграммов на литр — предельно высокие значения для природных вод.

Токсичность и опасность для человека

Сероводород — один из самых ядовитых газов в природе. Его токсичность обусловлена способностью блокировать фермент цитохромоксидазу, который отвечает за клеточное дыхание. При концентрации 700-1000 миллиграммов на кубический метр воздуха наступает мгновенная смерть от паралича дыхательного центра.

Врач-токсиколог Алексей Кузнецов из НИИ скорой помощи имени Склифосовского объясняет механизм отравления: "Сероводород связывается с железом в молекуле гемоглобина, нарушая транспорт кислорода. Одновременно он угнетает работу митохондрий в клетках, останавливая процессы энергообмена."

Даже в небольших концентрациях сероводород вызывает раздражение глаз, головную боль, тошноту. При 10-20 миллиграммах на кубический метр появляется характерный запах тухлых яиц. При 100-200 миллиграммах запах исчезает из-за паралича обонятельных рецепторов, что делает газ особенно коварным.

В истории известны случаи массовых отравлений сероводородом. В 1950 году в американском городе По (штат Техас) выброс газа с нефтеперерабатывающего завода привел к госпитализации 200 человек. В 1975 году в Денвере утечка сероводорода из канализации стала причиной смерти 9 человек.

Природные аналоги и исторические катастрофы

Чёрное море — не единственный водоем с высоким содержанием сероводорода, но крупнейший по объему накопленного газа. Похожие условия существуют в некоторых фьордах Норвегии, отдельных озерах, небольших заливах.

Озеро Ниос в Камеруне содержит огромные количества растворенного углекислого газа. В 1986 году произошел внезапный выброс CO2, который убил около 1700 человек и 3500 голов скота в радиусе 25 километров. Хотя механизм отличается от черноморского, принцип схожий — накопление ядовитого газа в глубинах водоема.

Балтийское море также имеет зоны с дефицитом кислорода и повышенным содержанием сероводорода, но в гораздо меньших масштабах. Мексиканский залив содержит "мертвые зоны", где периодически наблюдается выделение сероводорода.

Геологи находят следы древних катастроф, связанных с выбросами сероводорода. Пермско-триасовое вымирание 252 миллиона лет назад, уничтожившее 90% морских видов, частично связывают с отравлением океанов сероводородом из-за вулканической активности.

Современное состояние и мониторинг

Российские и международные научные станции ведут постоянный мониторинг состояния Чёрного моря. Институт океанологии РАН, Морской гидрофизический институт в Севастополе, турецкий Институт морских наук регулярно проводят экспедиции для измерения параметров воды.

Заведующий лабораторией химии моря МГИ Сергей Коновалов отмечает тревожные тенденции: "За последние 30 лет граница сероводородной зоны поднялась в среднем на 10-15 метров. В некоторых районах она достигает глубины 80-90 метров."

Причиной такого изменения является эвтрофикация — обогащение моря питательными веществами из-за хозяйственной деятельности человека. Реки приносят удобрения с полей, сточные воды городов, промышленные стоки. Это приводит к цветению фитопланктона, увеличению количества органики, поступающей на дно.

Климатические изменения также влияют на стратификацию. Потепление поверхностных вод усиливает разность плотностей между слоями, делая границу более устойчивой. Одновременно это затрудняет вертикальный обмен, способствуя накоплению сероводорода.

Антропогенное воздействие

Деятельность человека кардинально изменила экосистему Чёрного моря за последние 50 лет. Строительство плотин на крупных реках — Днепре, Дунае, Днестре — сократило поступление пресной воды и изменило ее химический состав.

Гидробиолог Тамара Шиганова из Института океанологии РАН исследует влияние инвазивных видов на экосистему моря: "Вселение гребневика мнемиопсиса в 1980-х годах привело к коллапсу рыбных запасов. Это нарушило естественные пищевые цепи и изменило круговорот органического вещества."

Промышленное рыболовство также повлияло на экосистему. Исчезновение крупных хищных рыб изменило структуру планктонного сообщества, что сказалось на процессах в глубинных слоях.

Нефтяное загрязнение, хотя и заметное, не является главной угрозой для сероводородного баланса. Гораздо более опасны диффузные источники загрязнения — смыв удобрений, бытовые стоки, эрозия почв.

Потенциальные риски и сценарии

Ученые рассматривают несколько сценариев возможного развития ситуации в Чёрном море. Наиболее вероятным считается постепенное сокращение кислородсодержащего слоя и подъем границы сероводородной зоны.

Физик-океанолог Владимир Иванов из МГИ моделирует различные сценарии: "При сохранении нынешних темпов эвтрофикации граница сероводородной зоны может подняться до глубины 50-60 метров к концу века. Это критически сократит биологически активный слой."

Более катастрофический сценарий — внезапный выброс сероводорода на поверхность. Теоретически это возможно при сильном землетрясении, которое нарушит стратификацию. Сейсмологи отмечают, что Черноморский регион характеризуется умеренной сейсмической активностью.

В 1927 году землетрясение магнитудой 6,8 в Крыму действительно привело к локальным выбросам сероводорода. Свидетели сообщали о запахе тухлых яиц на побережье, но серьезных последствий удалось избежать.

Математические модели показывают, что для глобального выброса всего сероводорода потребовалось бы экстремальное событие — например, падение крупного астероида. Вероятность такого события крайне мала.

Влияние на морскую экосистему

Сероводородная зона кардинально ограничивает биологическое разнообразие Чёрного моря. Если в Средиземном море обитает около 17 тысяч видов, то в Чёрном — менее 4 тысяч. Отсутствует глубоководная фауна, характерная для других морей.

Ихтиолог Георгий Продано изучает адаптации черноморских рыб: "Некоторые виды, например черноморская килька, могут кратковременно заходить в зону с низким содержанием кислорода. Но постоянно обитать там не может ни один вид рыб."

Уникальность Чёрного моря в том, что его глубины населены исключительно микроорганизмами. Это делает его своеобразной природной лабораторией для изучения экстремофильных бактерий.

В то же время верхний слой моря поддерживает важные промысловые виды. Здесь обитают хамса, шпрот, ставрида, камбала. Их численность напрямую зависит от толщины кислородсодержащего слоя.

Перспективы и возможные решения

Полностью устранить сероводородную зону Чёрного моря невозможно — это потребовало бы кардинального изменения его географии. Однако можно замедлить деградацию верхнего слоя и стабилизировать границу.

Основные направления включают сокращение поступления биогенных веществ с речным стоком, очистку сточных вод, регулирование использования удобрений в сельском хозяйстве. Восстановление прибрежных экосистем — болот, лиманов — также может помочь фильтровать загрязнения.

Биотехнологи предлагают использовать специальные штаммы бактерий для биоремедиации. Некоторые микроорганизмы способны потреблять сероводород и превращать его в менее токсичные соединения.

Искусственная аэрация глубинных вод теоретически возможна, но потребовала бы колоссальных энергетических затрат. Такие проекты обсуждаются, но пока остаются на уровне концепций.

Чёрное море представляет собой уникальный природный феномен — крупнейший резервуар сероводорода на планете. Его современное состояние является результатом длительной геологической истории и усиливающегося антропогенного воздействия.

Хотя катастрофические сценарии маловероятны, постепенная деградация экосистемы моря представляет реальную угрозу для региона. Понимание процессов, происходящих в его глубинах, важно не только для науки, но и для обеспечения устойчивого развития всего Черноморского региона.

Изучение Чёрного моря также дает ценную информацию о том, как могли выглядеть древние океаны Земли и какие процессы происходят в водоемах других планет. Возможно, именно здесь кроются ключи к пониманию эволюции жизни в экстремальных условиях.

Свежие комментарии